こゆアカデミー第2回開催報告

テーマ:「生きづらい子どもたちとの向き合い方を考える」

開催日:2025年9月25日(木)19:00〜20:30

会場:こゆ財団オフィス

講師:あだちあきひこ先生(Brain-Mental Laboratory 主宰)

町内ゲスト:緒方生寿恵さん(カフェkiitosオーナー)

はじめに

「子どもたちの“助けて”に気付いた時、私たちはどうしたらいい?」

今回のこゆアカデミーは、そんな切実な問いかけから始まりました。不登校、リストカット、万引き…。その行動の背景に、言葉にならないSOSが隠れているのではないか。もしそうならば、私たちはそうした行動をする子どもたちと、どのように向き合ったら良いのか。そうした問いから、「生きづらい子どもたちとの向き合い方」をテーマに勉強会を開催しました。

相談のきっかけをくださったのは、町内のカフェkiitosオーナー・緒方さん。日頃から地域の子どもや保護者と接する中で「どう支えたらいいか分からない」という声が増えているといいます。その相談を町長に届けたところ「ぜひ紹介したい先生がいる」とつながったのが、Brain-Mental Laboratory~こころの相談室~にて、脳化学カウンセラーとして20年以上にわたり「生きづらさ」を抱える人々に寄り添ってきた、あだちあきひこ先生でした。

講義の概要 ― 脳科学から見た「生きづらさ」

前半60分の講義では、あだち先生が豊富な臨床経験と最新の脳科学の知見をもとに、子どもたちの「生きづらさ」をどう理解し、どんな関わり方が有効かを丁寧に解説してくださいました。

1. 「生きづらさ」は社会的少数派の宿命

あだち先生は冒頭、「生きづらさを抱えることは“個人の責任”ではなく、社会構造の中で生じる」と強調しました。

例えば左利きの人が、自販機や調理器具など右利き前提の文化の中で不便を強いられるように、脳や感覚の特性が多数派と異なる人たちは、環境とのミスマッチから不利益や排除されることを経験しやすいのです。

2. 見える/見えにくい「生きづらさ」

●見える生きづらさ:利き手や身体特性のように外見でわかるもの。周囲の配慮で軽減可能。

●見えにくい生きづらさ:脳機能や感覚処理の特性差のように外からわかりにくいもの。正しい理解が不可欠。

特に「見えにくい生きづらさ」に気づかないまま、「怠け」「わがまま」と片付けてしまうと、誰でも安心できる居場所を失ってしまうと指摘しました。

3. 脳の機能差と行動

●感覚過敏(聴覚・嗅覚・味覚・皮膚感覚)が強い子は、食べ物や音に強い拒否反応を示すこともある。

●聴覚処理の左右差により「論理重視型」「イメージ直感型」といった情報処理スタイルが異なる。

●前頭前野(特に46野)は「人間らしさ」を司る領域。ここが育つことで、未来予測・感情制御・優先順位判断がスムーズになる。

デジタル依存が脳の連動性を弱める危険性にも触れ、「学び方や遊び方においてもデジタルに偏らず、アナログな活動で脳を鍛えることが大切」と強調されました。

4. 気質的な特性と医療からのケア

脳内物質モノアミン(ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニン)のバランスが情動安定に直結することを紹介。偏りが続くと意欲低下や不安増大につながるため、医療的介入の必要性もあると説明されました。

『前頭前野の働きがいい人たちは、前頭前野を使い判断をします。

前頭前野を使うことで、相手の気持を察したり、未来を見通したり、周囲の状況や周りの人たちのことに気を配りながら判断し、行動することができるんです。要するに、大人になっていくのに一番大事な「優先順位を間違えない」こういう能力が年齢や学習経験に比例して育っていくということです。

ところが、前頭前野の働きが十分育っていない場合、周囲に気を配った判断、行動ができない事態が起こってしまうことにもつながります(あだち先生)』

脳科学という分野に初めて触れた方もいらっしゃいましたが、あだち先生が提示してくださる多くの事例を参考に理解を深められている様子でした。

実践的な示唆 ― 教育と支援の工夫

印象に残っているのは、あだち先生の「正しく理解すれば、関わり方は変えられる」という言葉です。ここでも、具体的な実践のヒントも数多く共有いただきました。

●指導法の工夫:「正答提示法」など、その子の脳の処理様式に合った教え方も取り入れる。

●褒め方の注意:本人が努力し納得した点だけを褒める。過剰な賞賛は逆効果。

●不登校対応:ケースの見極めが大切。そのうえで不安が強いような子には初期は安心させることが大切。ケースによっては「行かなくてよい」と許容しつつ、デジタル依存を防ぎアナログ活動へ導いていくことが大切。

●多様な学び場:柔軟な進路選択を周知・接続していく工夫が大切。そのためにも、多くの選択肢を示すこと、例えばフリースクールや通信制など。

●医療・心理・療育連携:3つの環境を整えることが最重要。

①安心して過ごせる場、学べる場、休める場の確保。

②医療機関、療育の相談の確保と連携。

③保育の場(こども園や学校など)における正しい理解、適切な理解をすすめていくことが大切。

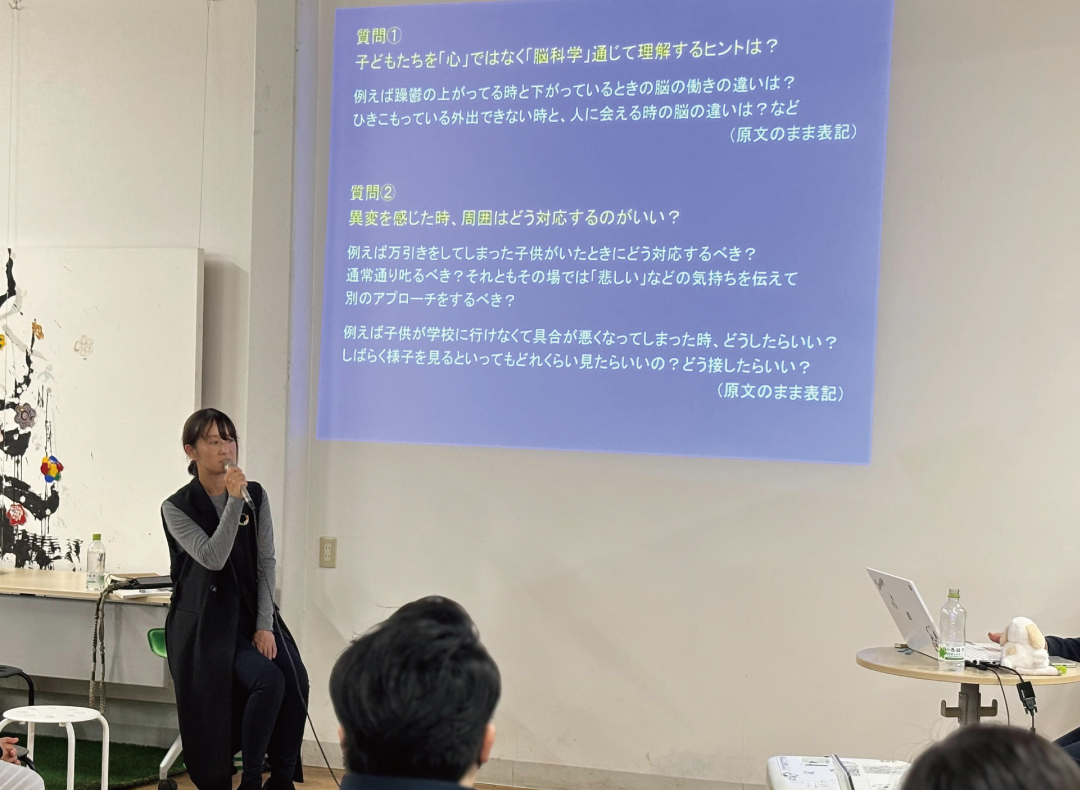

後半セッション ― 地域で考える「関わり方」

後半30分は、緒方さんとのセッション形式で展開しました。実際の相談事例をもとに、「このとき、あなたならどう関わる?」を参加者全員で考える時間となりました。

●子供達を「心」ではなく「脳科学」を通じて理解するヒントは?

▶︎例えば、躁鬱の上がっている時と、下がっている時の脳の働きの違いは?

ひきこもって外出できない時と、人に会える時の脳の働きの違いは?など

●異変を感じた時、周囲はどう対応するのがいい?

▶︎例えば万引きしてしまった子供がいたときに、どう対処するべき?

子どもが学校に行けなくて具合悪くなってしまった時、どうしたらいい?

●子どもに限らず、精神論ではなく脳の構造によって人の行動は変わる?

▶︎例えば、マルチタスク出来る人とそうでない人。カオス楽しめる人と、そうでない人。小さいことを気にする人、気にせずに前に進める人。何がいいとか悪いとかではなく、脳の構造的に何がどう違うのか知りたい。

上記の質問に対して、科学的根拠に基づく説明に参加された方々は大きくうなずいていました。

また「子どもさんによっては安心できる居場所づくりには“1対1設計”が有効」とのアドバイスもあり、居場所づくりに挑戦しようとしている町民にとっても、実践的な学びとなったようでした。

主催者としての振り返り

今回の勉強会を企画した背景には、「手を差し伸べたい、何か力になりたいのに、どうすればよいかわからない」という、もどかしい声がありました。

あだち先生のお話は、そうした悩みに対して 「科学的根拠に基づいた理解」と 「地域の実践につながるヒント」を与えてくれました。

「違いは個性」と頭ではわかっていても、学校から突然「お子さんは他の子と違う」と告げられ、混乱しパニックになる保護者の方も少なくないと言います。

そんな時に「親子なのに分かり合えない」ではなく、「脳の構造が違うから、行動も違って当然なんだ」と理解できれば楽になる人もいるかもしれないー私たちはそんな想いもあり、今回精神科ではなく「脳科学」の専門家を招聘しました。

心だけで理解するのではなく、脳科学のような“頼れる切り口”があることで、「そう考えればいいんだ」と理解する一助にしてもらうことができるかもしれない。誰かにとって、今回の場がそんな機会になったのであれば幸いです。

おわりに ― 次回に向けて

こゆアカデミーでは、「いまより自分をちょっと好きになる」を軸に、学びを共有し合う場です。今回のテーマ「生きづらい子どもたち」は、どこか遠い話ではなく、誰もが直面しうる課題でした。

申込者数は予定人数50名を大幅に超え、勉強会当日も参加を希望する連絡がありました。結果的に65名もの方々にご参加いただき、「生きづらさを抱える子供たちと向き合う」というテーマへの興味関心が、予想以上に高いことに驚かされたと同時に、新たな課題にも気付きました。

引き続き、地域の方々や専門家の方とともに、必要な学びを探求していきたいと思います。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。(文:有賀沙樹)