なぜ、旅行者だった大学生は新富町を「卒論の舞台」に選んだのか?―関係人口づくりの現場レポート

今年度から新しく発足した、こゆ財団の「地域資源セクション」担当の岡田真由美です。

私たちのセクションが目指すのは、『一度この町と接続した人が、もう一度関わりたくなる環境を作ること』です。

2025年の夏、まさにその理想的な関係性が、一つの形となって私たちの元に訪れました。

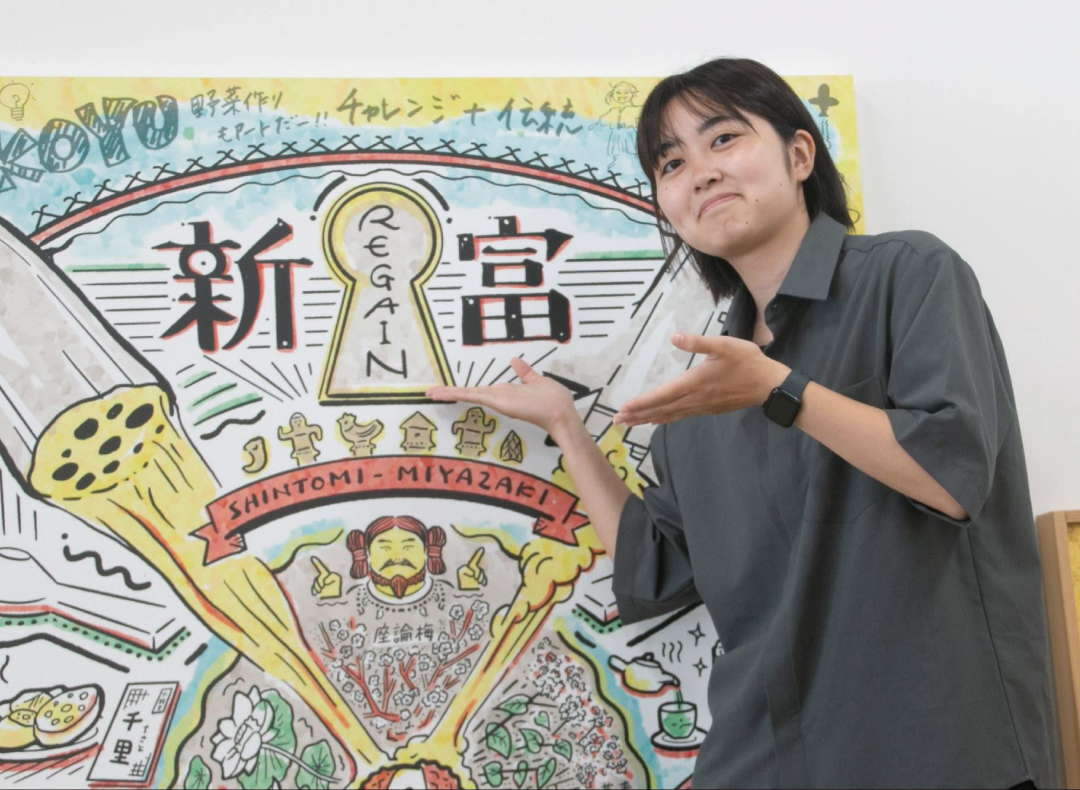

過去に大学のゼミ合宿で新富町を訪れていた、東京都市大学4年生の佐藤未来さん。彼女が「卒論研究」という、より深い関わりを求めて、もう一度叩いてくれたのが、私たちこゆ財団の扉でした。

卒論では、いま新富町で活躍する、なでしこリーグ1部の女子サッカークラブ「ヴィアマテラス宮崎」を調査。1週間という長めの滞在の中で、多くの町民と出会い、たくさんの思いに触れることができたようです。

一人のリピーターの想いに、私たちはどう応えたのか。そして、さらに深く関わった新富町は、彼女の目にどう映ったのでしょうか。

▶︎佐藤さん所属ゼミ教授・坂倉先生の新富来訪の記事はコチラ

ヴィアマテラス宮崎と地域の関係性に着目

ーーまず、自己紹介をお願いします。

佐藤未来さん(以下、佐藤):東京都市大学4年、まちづくりやコミュニティを研究する坂倉ゼミ生です。生まれも育ちも東京の23歳です。ゼミの先輩や仲間たちとこれまでに2回、新富町に来ています。今回は初めて1人で来ました。

ーー新富町を題材に卒業論文を書かれるそうですが、研究テーマについて教えてください。

佐藤:「新富町の女子サッカークラブ・ヴィアマテラス宮崎がなぜ地域に愛されているのか」をテーマに、クラブや選手と地域の関係性を研究する予定です。

新富町の関係人口を調べようと思った時に「ヴィアマテラス宮崎(以下、ヴィアマ)」に着目しました。仮説として「新富町内で盛り上がってるからこそ、外との関係性を作ろうとしているのではないか」と考え、まずは地域の中を知らなければと思いました。

ヴィアマの選手の多くは地域おこし協力隊です。1〜2人の地域おこし協力隊がいるクラブは他にもありますが、ヴィアマのように選手の大半が地域おこし協力隊のクラブはありません。また、アマチュアでも観客動員数が多い(2024年度平均1,825人、最終戦3,479人)という特徴があります。地域おこし協力隊であることと観客動員数の関係性や、応援する地域の人たちの思いを深掘り、調べていきたいと思っています。

選手も住民も。人と人が近く、つながりが見えるまち

ーーヴィアマテラス宮崎の運営会社、Connecting Sports 宮崎のみなさんと話した時、心に残った印象的な言葉はありましたか?

佐藤:ヴィアマのみなさんは「お辞儀は90度で5秒間」を徹底しているそうです。確かに私が観た試合でも、試合後に観客に向かって5秒、いや5秒以上お辞儀をしていました。「地域への感謝の気持ちを大事に」という言葉を本当に体現していると感じました。

ーー素敵ですね。そういえば一緒にラジオ出演もされたとか?

佐藤:そうなんです。ヴィアマの方に取材していたら、突然その日の生放送ラジオに出演させてもらうことに。「え?」と戸惑っていたら、何も知らされないまま連れて行かれ…。パニックで何にも覚えていませんけど、すごくいい経験になりました(笑)。

ーーそれをやりきった佐藤さん、さすがです(笑)。その他、新富町でどのような人たちに話を聞きましたか?

佐藤:ヴィアマと関係の深い役場担当者、小・中学校の先生方、今は小学校で活動している元ヴィアマ選手、熱烈サポーターの花屋さんや本屋さん等々、たくさんの人から話を聞くことができました。出会った人が「あの人にも聞いたら?今いるかな?」とすぐに電話してくれて、数珠つなぎで想定以上に話が聞けたことにはびっくりしました。

それと、夜に千里(地元の小料理屋)に行ったとき、たまたま選手が来ていて。店主が「あっこさんを呼んだら?」と言ったら選手がすぐに電話をかけて、直後に「あっこさん」が来たんですよ。夕食を食べた後だというのに…笑

そういう、選手と地域の人の距離の近さには驚きました。ヴィアマがアマチュアチームだからこその距離感なのかなと思いました。

ーー期間中、いろんな想定外があったようで…。他にも印象的だった出来事はありましたか?

佐藤:滞在初日、ヴィアマの練習会場で1人のおばあちゃんに出会いました。隣町に住んでいて膝も悪いのに、わざわざホームページで練習場所を確認してから来るらしくて。選手やチームのことにすごく詳しくて、推しはキャプテンの嘉数さん。アウェイの試合まで応援に行くことがあるなんて、本当にパワフルですよね。

ーー高齢者の方がそこまで熱心に応援していることを知り、どう感じましたか?

佐藤:町内にチームがあることが、おじいちゃんおばあちゃんたちの楽しみ、生きがいの一つになっているんだと感じました。「娯楽がないからヴィアマを応援しているだけで楽しい」という地域の方の声にも納得しました。

一方で、ヴィアマは学校に出向いたりサッカー教室をしたりしているからか、試合会場にはヴィアマのユニフォームを着た子どもたちの姿も多く見られました。

子どもたちにとっては、ヴィアマの選手は「憧れの存在」、おじいちゃんおばあちゃんには「孫のような存在」なのかもしれません。

こゆ財団を入り口に感じた、新富町民の柔軟性

ーー滞在期間中、こゆ財団を入り口に多くの人に出会ったと思います。その点に関して、どのように感じていますか?

佐藤:私は東京育ちなので、地方に興味があっても関わる機会がなかなかありません。その点新富町では、こゆ財団を頼りに地元の人と繋がれます。本当にありがたいです。

ヒアリングの合間に、以前このまちで出会った人たちに会いに行く時間もとれました。地域に来る大きな理由は「人に会いたいから」。これは私だけでなく、他のゼミ生たちも同じです。

ーー新富町の好きなところはありますか?

佐藤:新富町は小さすぎず、狭すぎずで何かとちょうどいいまち。閉鎖的な空気がなく、ゆったりとおおらかなところが感じられました。

東京でも学生が来ればみなさん対応してくれますが、「あの人のところに行ってみたらいいよ」と言って次々と紹介してくれるのは地方ならではだと思います。地域の人がお互いのことをよく知っていて、わざわざ電話して確認してくれたりするやさしさや柔軟性が好きです。

ーーありがとうございました!そして1週間、お疲れ様でした。今後も新富町やこゆ財団とつながってもらえたらうれしいです!

佐藤:はい、何かあったらまずこゆ財団に相談したいです。実は同じゼミから数名、来月新富町に来る予定です。地方に興味があっても関わる機会がない人にとって、こういうつながりはとても貴重ですから。

<地域資源セクション・岡田より>

東京の大学生である佐藤さんと初めて会ったのは、数年前のゼミ合宿でした。その後、彼女が何度もこの町を再訪し、ついには「卒論研究の舞台」として選んでくれたことを、心から嬉しく思っています。

当初は「町を好きになってくれる人を増やしたい」という漠然とした思いでしたが、彼女のようなリピーターの存在が、「一度繋がった人が、なぜ、そして、どうすればもう一度関わりたくなるのか?」という、私たちの活動の核となる問いを与えてくれました。

その問いへの一つの答えが、今年度から始まった企業研修事業「ひなたコンパス」です。佐藤さんが今回「ヴィアマテラス宮崎」と深い関係を築いたように、企業の方々にも、町のリアルな実践者たちと協業する中で、この町との未来を自分事として想像できる関係性を築いてほしい。

私たちは、そのための最高の「舞台」を用意することに、情熱を注いでいます。